みなさん、こんにちは。今日はつげ義春の『貧困旅行記』と『つげ義春とぼく』を題材に、つげ義春の魅力について考えてみたいと思います。この本を読んで、改めて「つげ義春は本物だ」と感じましたし、これまでも好きでしたがもっとつげ義春のことが好きになりました。

つげ義春といえば、『ねじ式』や『ゲンセンカン主人』、『李さん一家』など、数々の有名な作品を世に出してきた漫画家ですね。主に1960年代・70年代に活躍された方ですが、今でもコアなファンが多くいて、私もその一人ですが、今回題材とする『貧困旅行記』と『つげ義春とぼく』は、両方とも漫画ではなくエッセイになっています。

つげ義春の貧困はファッションなのか? 『貧困旅行記』の違和感

まず、『貧困旅行記』の本の内容を新潮社のホームページから抜粋してみます。

日々鬱陶しく息苦しく、そんな日常や現世から、人知れずそっと蒸発してみたい――やむにやまれぬ漂泊の思いを胸に、鄙びた温泉宿をめぐり、人影途絶えた街道で、夕闇よぎる風音を聞く。窓辺の洗濯物や場末のストリップ小屋に郷愁を感じ、俯きかげんの女や寂しげな男の背に共感を覚える……。主に昭和40年代から50年代を、眺め、佇み、感じながら旅した、つげ式紀行エッセイ決定版。

(出典:新潮社ホームページ)

1960年代から1970年代にかけて、つげ義春が各地の温泉地を巡った旅エッセイなんですが、この中で、つげ義春は大正から昭和にかけて活躍した私小説家である川崎長太郎について下記のように記載しています。

川崎長太郎は、小田原の海辺の物置小屋に起居し、ミカン箱の机とローソクの灯で、寒い冬はローソクで手をあぶりながら、売れない私小説を書き続けた。小柄で貧相で、歯も抜け落ちたりしながら、近所の安食堂の女店員に色目をつかったり、色町に通い、売春婦でもいいから結婚しようかと焦ってみたり、僅かばかりの貯金ができたりするとその目減りにおびえたりといった具合で、その惨めで孤独で無様な生き様は、私自身にも多少の共通点があるように思え、私は惹かれていた。六十を過ぎてから、野良犬のようにくっつき合った三十も年若の妻と「ふっつ・とみうら」へ旅行したその作品の寒々とした味わいは、心に焼き付いて忘れられない。

(『貧困旅行記』つげ義春)

声に出して読みたい大好きな日本語なんですけど、私が気になったのは「多少の共通点」の部分です。川崎長太郎の惨めで孤独で無様な生きざまに対して、全面的な共感ではなく、あくまでも「多少の共通点」としているんですよね。

同じような個所はほかにもあって、例えばこの部分ですね。

そこまで極端ではなくとも、そういう貧しげな宿屋を見ると私はむやみに泊まりたくなる。そして侘しい部屋でセンベイ布団に細々とくるまっていると、自分がいかにも零落して、世の中から見捨てられたような心持ちになり、何とも言えぬ安らぎを覚える。(中略)貧し気な宿屋で自分を零落者に擬そうとしていたのは、自分をどうしようもない落ちこぼれ、ダメな人間として否定しようとしていたのかもしれない。

(『貧困旅行記』つげ義春)

「ような心持ち」や「擬そうとしていた」ということは、逆に言えば、自分は零落しておらず、世間からも見捨てられておらず、ダメな人間ではない、という自覚があることを示しているんじゃないかと思います。

この文章が書かれたのがいつかはっきりしないのですが、恐らく漫画家の仕事がある程度軌道に乗った1970年代以降ではないかと思います。つまり少なくとも先ほどの川崎長太郎と比べれば、経済的にはよほど安定していたと考えられます。

だからこそ、全面的な共感ではなく、「多少の共通点」であり、「ような心持ち」であり、「擬そうとしていた」なのでしょうが、ここで気になるのは、では彼の作品に通底する貧困や憂鬱、郷愁、孤独といったテーマは、もしかして偽物なのだろうか?ということです。

よく「金持ちにとって貧乏とは嫌悪の対象ではなく興味の対象だ」ということが言われますが、これは自分が絶対貧乏にならないから、興味の対象として安全地帯から貧乏を見られるわけですよね。つげ義春にとっても貧困・憂鬱・郷愁・孤独といったテーマは、もしかしてファッションなのだろうか?いつでも帰る場所のある安全な冒険なのだろうか?消費の対象なのか?という邪推がずっと頭の中にこびりついていました。彼の作品は大好きだけど、そういう疑念をぬぐい切れずに、ずっと奥歯に食べ物が挟まったような感じだったんです。

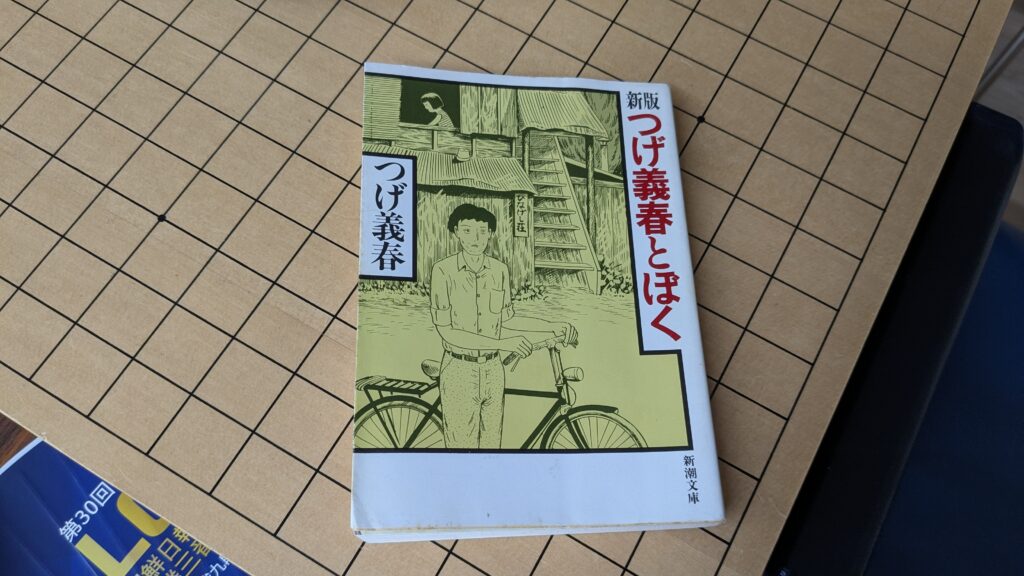

その疑問に解を示したのが『つげ義春とぼく』という本でした。

『つげ義春とぼく』にみるつげ義春の幼少期

まず、『つげ義春とぼく』の本の内容を新潮社のホームページから抜粋してみます。

多忙な現代人が忘れてしまった根源的故郷への思慕を胸に、鄙びた温泉宿を訪ね歩く場末感覚に満ちた「颯爽旅日記」。日常生活の狭間に突如現れる異世界=夢の領域をシュールなイメージとともに採取した「夢日記」。自らの貧困生活を滑稽かつ痛切に綴った「断片的回想記」など、生と死の間で揺らめく人々の物哀しさを描き続けてきた孤高の漫画家、つげ義春の世界を一望する新版エッセイ集。

(出典:新潮社ホームページ)

この紹介文のとおり内容としては3部で構成されていて、各地の温泉地を旅した颯爽旅日記、自分の見た夢をメモした夢日記、そして自身のこれまでを記した断片的回想記の3部構成になっているんですが、断片的回想記を読むと、つげ義春の貧困・憂鬱・郷愁・孤独というテーマが、単なるファッションではない、ということがよく分かります。

断片的回想記によると、つげ義春は小さいころから赤面症ですぐ顔が赤くなってしまい、それが原因で対人恐怖症になってしまったようです。平静を装おうと思えば思うほど他人の目線が気になってしまい、それを覆い隠すように前髪を伸ばして顔を隠し、いつもうつむき加減だったようです。

国語の朗読の時間になるとトイレにたったり、歌の時間になると仮病をつかったり、運動会のときは自分の足をカミソリで切ったりしたらしいです。必然的に不登校になります。幼少期の頃から対人関係の構築が非常に難しかったということがわかります。

また、小学校を卒業して中学には入らずにすぐメッキ工場で働きだしますが、赤面症がひどくなって、仕事も嫌で嫌でしかたがなく、アメリカに密航を企てたりします。人と会わなくて済む漫画家になろうとするんですが、経済的にもかなり困窮して、二十歳から10年くらいは極貧でアパートの家賃も滞納し、一日一食の生活。ノイローゼに苦しんだようです。幸い未遂に終わるんですけれども睡眠薬による自殺未遂事件も起こしています。なんとか水木しげるのアシスタントの仕事を得て貧困生活から脱することができたようですね。

このことから、彼が幼少期から対人関係の構築が非常に困難で、学校や社会になじめなかった、今風に言えば社会不適合者だったことが分かります。それも結構深刻な、ですね。

このようなエピソードで思い出すのは三島由紀夫の『金閣寺』です。『金閣寺』の主人公である溝口も幼少期から重度の吃音で、対人関係、特に女性関係から疎外されて育ちます。そして、最終的に金閣寺を燃やすという「破壊」という形に行きつのくのですが、一歩間違えばつげ義春も闇落ちしてしまった可能性が結構高かったのではないかと思います。幸か不幸か、つげ義春は「創造」に向かうことができたわけですが。

つげ義春が本当に描きたかったもの

こういう経緯を知ると、彼に対する疑問、つまり貧困や郷愁といったテーマがファッションなのでは?という疑問が、全く的外れだったことが分かります。つげ義春が描きたかったもの、それは「社会にうまく適応できない」、「人と関わることが苦しい」といった「生きづらさ」であり、それを「貧困への憧れ」や「還る場所のない郷愁」という形に仮託して描いているわけです。

そしてつげ義春は、この「生きづらさ」の原因を社会や他社に求めるのではなく、自身の性格に求めている。だから、彼が仮に大金持ちであったとしても、彼の中での貧困への憧れや帰る場所のない郷愁を求める声は続いていたと思います。『貧困旅行記』の中で彼は下記のように書いています。

世の中の関係からはずれるということは、一時的であれ旅そのものがそうであり、ささやかな解放感を味わうことができるが、関係からはずれるということは、関係としての存在である自分からの解放を意味する。私は関係の持ちかたに何か歪があったのか、日々がうっとうしく息苦しく、そんな自分から脱がれるため旅に出、訳も解らぬまま、つかの間の安息が得られるボロ宿に惹かれていったが、それは、自分から解放されるには“自己否定”しかないことを漠然と感じていたからではないかと思える。

(『貧困旅行記』つげ義春)

自分自身が変わらない限り、この生きづらさは終わらない。だから、一時的にでも自分を否定することのできるボロ宿に惹かれたし、彼の作品が50年60年以上経った今でも読み継がれていることは、この「生きづらさ」と自己からの解放を多くの人が渇望しているからかも知れませんね。本当は、つげ義春のような作品を笑い飛ばせればいいんですけど。

というわけでまとめると、つげ義春は、貧困や郷愁を描いているが、それは「生きづらさ」の仮託された形であり、つきつめると自己否定への憧れである、と言えます。現在の生活に「生きづらさ」を感じている人、それを自己の問題として捉えている人、そしてそれでも(破壊や自殺を選ばずに)自分の居場所を探している人にオススメですね。

本日は以上です。また次の読書でお会いしましょう。

補足

ここでいう「ファッション」とは、「本当はそこから距離を取れる立場にありながら、あえて「貧しさ」や「孤独」「寂れ」を選び、それを自己演出の道具として消費する行為」ということかと思う。つげ義春の場合、ある時期からは経済的困窮から抜け出し、社会的にも漫画賞を受賞するなど、「そこから距離を取れる立場」にあったかも知れないが、彼の作品の本質は「生きづらさ」であり、その原因は経済的・社会的というより、内生的なものである。だから、「生きづらさ」から「距離を取れる立場」にはなかったと思う。だから「本物」としたのだがどうだろうか。

コメント