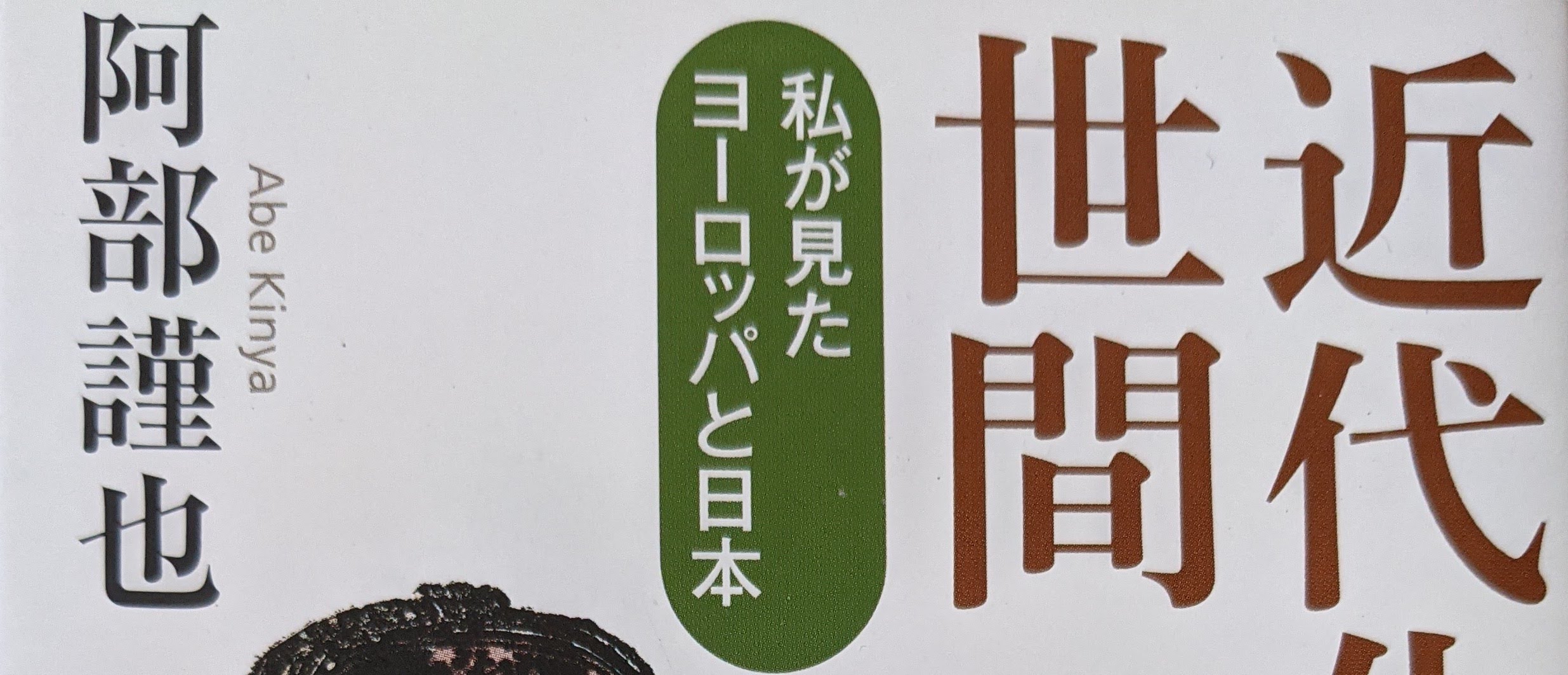

なぜ買ったか忘れてしまった。読み始めたが、もう眠くてしょうがなかった。パラパラページをめくっただけで読んだとはとても言えないが、ポイントはこの本の裏にある疑問、つまり「かつて日本と同様な「世間」が存在していたヨーロッパが、なぜ個人を重視する社会へと転換したのか。」だろう。

そして、その答えは下記の部分である気がする。

それと同時に12世紀にはカトリック教会が告解を奨励した。1215年のラテラノ公会議では告解が義務付けられていた。告解によって新たに生まれた個人は自らの内面を語ることになった。こうして罪の意識を前提にして個人が成立したのである。この点についてはまさにミシェル・フーコーが適切に述べているているとおりである。

「個人としての人間は長いこと他の人間達に基準を求め、また他者との絆を顕示することで(家族、忠誠、庇護などの関係がそれだが)自己の存在を確認してきた。ところが彼が自分自身について語りうるかあるいは語ることを余儀なくされている事実の言説によって、他人が彼を認証することになった。事実の告白は権力による個人の形成という社会的手続きの核心に登場してきたのである。」

ヨーロッパというと、ずっとキリスト教が強いイメージがあるが、そうではなくかつては日本と同様の世間が存在していたのだ。上記のフーコーの「他の人間達に基準を求め」というのはまさに世間といっていいだろうが、その世間という中間集団が解体され、神と人とが直接ダイレクトに接続され「個人」が成立する契機となったのは、この12世紀の告解からだった、という理解で良いように思う。

だから、別に日本の村社会のような「世間」を恥じる必要はなく、一神教が強い影響力を持たない世界では、大体今でも機能しているのではないか。

しかし、この「世間」という中間集団が解体過程にあるのは間違いなく、それを加速させているのは一神教という宗教ではなく、テクノロジーなのだろう。ネットによって「他者」とダイレクトにつながる環境が、世間という息苦しさから解放する一方、強い個人を要求するのかもしれない。

コメント